In der dichten Efeuwand ergeht sich gerade ein Sperlingsschwarm im Streit darüber, welcher Vogel wo schlafen darf. Die Wand vibriert vor dutzenden aufgeregt tschilpenden Piepmätzen, doch hinter der dunkelgrünen Decke lässt sich kein einziger erblicken. Sie sind so gut getarnt, dass man an zwitschernden Efeu glauben könnte. Auch wenn Spatzen meine Lieblingsvögel sind, schätze ich doch die leuchtende Brust des neugierigen Rotkehlchens, den sich im Schnee aufplusternden Gimpel, das satte Grün des Bienenfressers und das magische Türkis der Blauracke. Im Bestimmungsbuch sind sie alle schön aufgemalt, Männchen, Weibchen, jede Art in der ihr eigenen Farbe, wo die An- oder Abwesenheit einer dunklen Kappe über die Paarungsbereitschaft des Weibchens entscheidet. So sind der hutlose Haussperling und der Feldsperling mit brauner Kappe zwar unter Ermangelung besserer Partner kreuzbar, suchen sich für die Fortpflanzung dennoch mit Vorliebe Partner der eigenen Art.

Im Zoogeschäft wird diese Regel durchbrochen, und so sieht man Wellensittiche aller möglichen Farbausprägungen im selben Käfig und gelbe neben roten Kanarienvögeln sitzen. Züchtung, würde man meinen. Doch woher kommt eigentlich ihre Farbe?

Zwei Forschergruppen haben die genetische Ursache dieses Phänomens unabhängig voneinander aufgeklärt und letzte Woche die Antwort auf diese Frage veröffentlicht (1, 2).

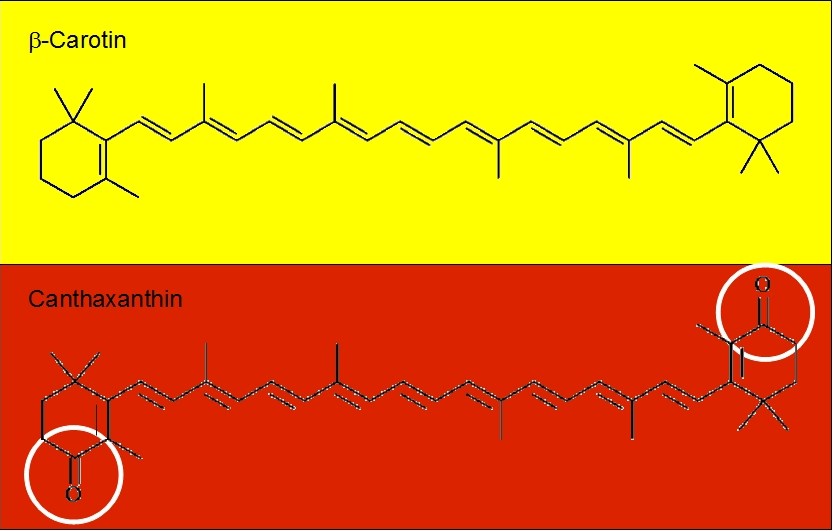

Die Grundlage für die rote Farbe der Federn bekommen die Vögel aus der Nahrung, wenn sie Carotinoide aufnehmen. Das sind Substanzen, die Pflanzen herstellen und Früchte, Beeren und Gemüse meist rot oder gelb aussehen lassen. Für den Menschen ist die Aufnahme von Carotinoiden für die Synthese von Vitamin A unverzichtbar. Allerdings sind gelbe Carotinoide häufiger in der Nahrung zu finden, die rote Form mit einem durch eine Doppelbindung angehängten Sauerstoffatom müssen die Vögel erst noch machen.

Eine Forschergruppe ist der Frage mit gelben und roten Kanarienvögeln nachgegangen, die andere interessierte sich für die Schnabelfarbe der Zebrafinken. Beide Gruppen verglichen die Genome der verschieden gefärbten Vögel und konnten einen Abschnitt im Genom identifizieren, der für die Vererbung des Merkmals (gelbe oder rote Färbung) entscheidend ist. In diesem Abschnitt gibt es mehrere Gene, doch durch den Vergleich mit bereits bekannten und charakterisierten Genen konnte recht schnell ein Kandidat (CYP2J19) ermittelt werden. Seine Ähnlichkeit zu Oxidasen ließ vermuten, dass es auch die Bindung des Sauerstoffatoms an Carotinoide bewerkstelligt. Nähere Sequenzanalysen zeigten tatsächlich, dass die gelb gefärbten Kanarienvögel und Zebrafinken mit gelben Schnäbel eine „kaputte“ Version des Gens haben und somit den roten Farbstoff aus der gelben Vorstufe nicht erzeugen können.

Hätte man das Gen auch anders identifizieren können? Sofern das Genom bekannt ist, ließen sich alle möglichen Oxidasen feststellen. Allerdings hätten die Forscher in diesem Fall Dutzende bis Hunderte Kandidaten, von denen jeder einzeln geprüft werden müsste. In Modellorganismen, wie der Fruchtfliege oder der Ackerschmalwand würde man jedes einzelne Gen durch einen gentechnischen Ansatz ausschalten und die entstandene Mutante auswerten. Bei komplexeren Organismen ist dieser Ansatz durch die verbundenen Schwierigkeiten technischer und ethischer Natur nicht durchführbar. So aber konnten die Forscher die Ursache für die rote Fieder und Schnabelfarbe bestimmen.

Doch warum geben die Weibchen Acht auf so ein scheinbar unwichtiges Merkmal, ob das Männchen sein Gefieder rot färben kann, und lassen die gelben Männchen im Regen stehen? Rot ist zwar schick, aber ein leuchtendes Gelb ist ebenfalls ansprechend. Dazu kursiert unter den Ornithologen seit einigen Jahren die „VitaminA – Redox – Hypothese“ (3). Die Annahme ist, dass die Fähigkeit, den gelben Farbstoff zum roten zu oxidieren schlussfolgern lässt, ob das Männchen auch andere Oxidationen bewerkstelligen kann, die sich nicht so leicht sichtbar machen lassen. Dies könnte die Fähigkeit sein, Carotinoide in Vitamin A zu überführen und damit die Sehkraft aufrecht zu halten, das Immunsystem zu stärken sowie möglichst viel Energie aus Nahrung gewinnen zu können. Die Vögel geben damit an, wie toll sie die Carotinoide oxidieren können. Dies heißt nicht, dass gelb gefärbte Pirole es nicht könnten. Nur macht diese Art das Gen nicht in den Federn, sondern in weniger sichtbaren Geweben, und setzt andere Mittel bei der Bräutigamschau ein. Allerdings ist diese Zurschaustellung metabolischer Fähigkeiten nur eine Hypothese und könnte mangels Beweise durch eine andere abgelöst werden.

Wozu das Ganze? Nun, zum Einen ist es für Züchter interessant zu wissen, ob ein einzelner Vogel trotz roter Färbung der Träger des „kaputten“ Gens ist. Da das Gen in zwei Kopien im Genom vorhanden ist, reicht eine funktionierende Version, damit das Gefieder rot wird. Ein Männchen, bei dem eine der beiden Genversionen defekt ist, könnte mit einem Weibchen, das ebenfalls eine „kaputte“ Version des Gens hat, für den selteneren gelben Nachwuchs gepaart werden. Ohne genetische Analyse ließe sich das richtige Paar nur durch Zufall feststellen. Zum anderen bekäme das Fundament der VitaminA – Redox – Hypothese einen weiteren kleinen Stein, wenn sich nachweisen ließe, dass dasselbe Gen tatsächlich eine Rolle fürs Immunsystem oder für den Energiehaushalt spielt.

1) Lopes et al., Genetic Basis for Red Coloration in Birds, Current Biology (2016), http://dx.doi.org/10.1016/ j.cub.2016.03.076

2) Mundy et al., Red Carotenoid Coloration in the Zebra Finch Is Controlled by a Cytochrome P450 Gene Cluster, Current Biology (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2016.04.047

3) Geoffrey E. Hill and James D. Johnson, „The Vitamin A–Redox Hypothesis: A Biochemical Basis for Honest Signaling via Carotenoid Pigmentation.,“ The American Naturalist 180, no. 5 (November 2012): E127-E150. DOI: 10.1086/667861